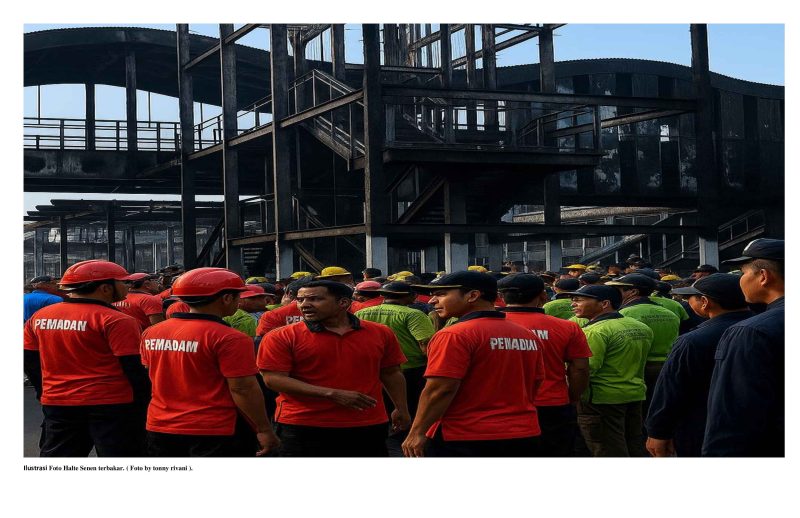

SUARA UTAMA – Kebebasan berpendapat adalah salah satu tiang penyangga demokrasi. Namun, dalam peristiwa demonstrasi yang berujung rusuh beberapa waktu lalu, kebebasan itu justru ternoda oleh ulah tangan tak bertanggung jawab. Halte Transjakarta dibakar, stasiun MRT dirusak, hingga gerbang tol hangus terbakar. Infrastruktur publik yang sejatinya menopang kehidupan warga, kini berubah menjadi saksi bisu betapa kebebasan bersuara bisa keblinger jika dikotori dengan anarkisme.

Infrastruktur sebagai korban diam

Data Pemprov DKI mencatat, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya terbakar. PT MRT Jakarta melaporkan kerugian miliaran rupiah akibat vandalisme di sejumlah stasiun, sementara PT Jasa Marga menutup sementara beberapa gerbang tol yang rusak akibat aksi massa. Kerugian ini bukan sekadar angka: setiap kursi halte yang terbakar adalah hilangnya tempat berteduh bagi penumpang, setiap pintu stasiun MRT yang dirusak adalah hambatan bagi mobilitas warga, dan setiap gardu tol yang hangus berarti keterlambatan perjalanan ribuan kendaraan.

Suara media: membedakan protes dan perusakan

Kompas dalam editorialnya menulis: “Aksi massa tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. Menyuarakan aspirasi adalah hak, tetapi merusak fasilitas umum adalah tindak pidana.” Nada serupa datang dari Tempo, yang menekankan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh bila aksi protes dijalankan dengan tertib, bukan dengan cara yang menimbulkan luka sosial.

Media lain seperti CNN Indonesia dan Detik menyoroti adanya kelompok penunggang gelap yang memanfaatkan momentum. Narasi mereka serupa: bahwa di tengah aspirasi sah mahasiswa dan masyarakat, ada provokator yang justru menyulut api perusakan.

Respons politisi: antara kecaman dan refleksi

Presiden Prabowo menegaskan instruksi tegas kepada aparat agar melindungi kebebasan berpendapat, tetapi sekaligus menindak keras anarkisme. “Berdemonstrasi adalah hak rakyat, tapi jangan merusak. Negara akan hadir melindungi rakyat sekaligus menegakkan hukum,” tegasnya.

Di DPR, beberapa anggota lintas fraksi menyerukan evaluasi. Politisi muda dari Partai Golkar menekankan perlunya saluran komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan generasi muda agar aspirasi tak lagi meluber ke jalan. Sementara politisi PDIP menegaskan bahwa tindakan represif bukan jawaban, tetapi aparat tidak boleh membiarkan fasilitas publik jadi bulan-bulanan.

Pandangan ormas: seruan menahan diri

PBNU menyerukan agar massa menahan diri dan mengedepankan musyawarah. Ketua Umum PBNU menegaskan: “Menyampaikan pendapat adalah hak, tetapi menodai fasilitas umum berarti menodai kemaslahatan bersama.” Muhammadiyah melalui pernyataannya juga menekankan pentingnya menjaga aspirasi tetap dalam koridor damai, bukan destruktif.

Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi transportasi turut bersuara. Mereka menilai perusakan halte dan stasiun adalah “pukulan telak” bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang justru paling bergantung pada transportasi publik murah.

Analisis akademisi: vandalisme sebagai simbol

Akademisi Universitas Indonesia menyoroti bahwa perusakan fasilitas publik adalah bentuk simbolik dari kemarahan yang salah sasaran. Menurutnya, infrastruktur publik kerap dianggap representasi negara, sehingga menjadi target ketika publik frustrasi. Namun, efeknya justru kontraproduktif: alih-alih memperkuat pesan, kerusuhan membuat legitimasi tuntutan masyarakat melemah.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada menambahkan bahwa lemahnya kanal komunikasi formal mendorong massa memilih jalanan. “Jika mekanisme dialog dan penyaluran aspirasi tidak diperkuat, demonstrasi akan terus rawan disusupi dan bergeser ke anarkisme,” ujarnya.

Jalan ke depan: menjaga suara, melindungi ruang bersama

Ada tiga pelajaran penting yang dapat dipetik. Pertama, aparat negara harus mampu membedakan antara pengunjuk rasa damai dengan perusuh, agar tidak ada kriminalisasi sekaligus tidak memberi ruang pada anarkisme. Kedua, pemerintah harus transparan soal biaya perbaikan, sehingga publik memahami kerugian nyata akibat aksi destruktif. Ketiga, kanal aspirasi politik dan sosial harus dibuka selebar-lebarnya, agar warga tidak merasa satu-satunya cara didengar adalah dengan turun ke jalan.

Analisis: Mengapa fasilitas publik menjadi target — dan apa artinya bagi kebebasan berpendapat

Perusakan halte, stasiun, dan gerbang tol bukan sekadar vandalime fisik; ia adalah simbol. Di mata publik yang marah, infrastruktur publik sering kali dipandang sinonim dengan negara, otoritas, atau kebijakan yang dianggap menindas. Namun merusak fasilitas yang dipakai jutaan orang sehari-hari sama dengan menendang kaki sendiri. Ini merusak kepercayaan sosial, membebani APBD/operasional, dan memperparah ketidakadilan karena beban perbaikan akhirnya dikenakan pada publik luas, termasuk kelompok yang paling rentan.

Lebih jauh, tindakan seperti membakar halte atau merusak CCTV menyulitkan proses hukum: bukti berkurang, pelaku sulit diidentifikasi — sehingga impunitas dapat tumbuh. Ketika impunitas bertumbuh, naluri kolektif untuk mencari “keadilan” di luar mekanisme hukum bisa jadi makin kuat; sebuah lingkaran setan yang merusak demokrasi jangka panjang. (Catatan: banyak CCTV dan vending machine di stasiun yang dirusak sehingga bukti sulit dikumpulkan). suara.com

Rekomendasi kebijakan (singkat dan praktis)

- Penegakan hukum cepat dan akuntabel — tangkap pelaku perusakan berdasarkan bukti, proses transparan, jangan kriminalisasi massa damai. (butuh investigasi terpisah untuk membedakan antara pendemo sah dan provokator).

- Perbaikan cepat dengan transparansi anggaran — pemerintah daerah dan operator (Transjakarta, MRT, Jasa Marga) harus melaporkan biaya perbaikan dan sumber pendanaan agar publik tahu beban yang muncul. (sudah diestimasi puluhan miliar; perbaikan diperlukan segera). detikfinanceLiputan6

- Perlindungan aset kritis selama aksi — rencana koordinasi antara penyelenggara aksi, aparat, dan operator publik untuk menjaga infrastruktur (jalur aman, zona demo terdefinisi).

- Penguatan saluran aspirasi formal — perbaiki mekanisme konsultasi dengan DPR, pemda, dan lembaga terkait agar tuntutan dapat ditampung sebelum memuncak.

- Kampanye literasi publik — edukasi tentang bagaimana menyampaikan protes yang efektif tanpa merugikan publik, dan tentang efek jangka panjang vandalisme terhadap layanan bagi rakyat kecil.

Penutup : Halte yang terbakar, stasiun yang dirusak, dan gerbang tol yang hangus kini menjadi saksi bisu: betapa kebebasan bersuara bisa kehilangan makna ketika dipadukan dengan anarkisme. Kebebasan itu seharusnya memperkuat demokrasi, bukan menodainya. Menjaga ruang bersama adalah tanggung jawab kolektif: pemerintah, masyarakat, ormas, media, dan akademisi. Sebab, demokrasi hanya bisa tumbuh bila suara rakyat dijaga — tanpa harus meninggalkan puing-puing di jalanan.